石水研通信

5月28日今回はニフレルと太陽の塔の内部見学に行ってきました!

まず始めにニフレルに行きました。

生まれたばかりのミニカバの赤ちゃんや普段見れない変わった生き物たちとみんなで写真を取りながら楽しみました。

この日はあいにくの雨でしたが、続いて万博公園に向かいました。

この日はあいにくの雨でしたが、続いて万博公園に向かいました。

なかなか予約が取れないと言われていた太陽の塔の内部見学に参加しました。

中に入ると約50年前の大阪万博で実際に展示されていた「生命の樹」を見ることができました。

私たち学生は大阪万博を知らない世代ですが当時の様子を少し体感できました。

2025年の大阪万博ではどのようなものが見れるのか楽しみです!

最後に太陽の塔の前で集合写真を撮りました。

最後に太陽の塔の前で集合写真を撮りました。

先生、先輩方、B4の同期と楽しい1日を過ごすことができました!

先生、先輩方、B4の同期と楽しい1日を過ごすことができました!

次出かけるときはみんなでてるてる坊主を作りましょ☆

今後もよろしくお願いします!

B4 北川

|研究成果・出版物

Fujimori, T., Matsuda, R., Suzuki, M., Takenaka, Y., Kajiura, H., Takeda, Y., Ishimizu, T. Practical preparation of UDP-apiose and its application for studying apiosyltransferase. Carbohydr. Res. 477, 20-25 (2019)

植物の成長にはホウ素という元素が必須です。このホウ素は、植物細胞壁の高次構造形成に必要なのです。植物細胞壁のペクチンのラムノガラクツロナンIIのアピオースという糖と架橋(ホウ酸ジエステル結合)を形成します。このホウ素と関わりの深いアピオース。植物に見られる特殊な糖です。このアピオースが植物に取り込まれる時の前駆体のがUDP-アピオースという化合物。UDP-アピオースは不安定で、これまで誰も単離することができませんでした。今回、UDP-アピオースの安定化条件を見つけ、その調製法を確立し、アピオースを植物細胞壁に取り込む酵素アピオース転移酵素の研究に道を拓いた、という成果です。このアピオースはセロリやパセリに多く見られるアピインという二次代謝産物にも取り込まれています。アピインは、抗酸化作用があったり、パセリやセロリが越冬するときに必要な化合物と言われています。このアピインを作るアピオース転移酵素の活性を検出することもできました。

この研究は2013年4月に、石水研に4年生で配属された鈴木さんから始まった研究で、松田さん、藤森さんが主に貢献しました。鈴木さんは4年生ながら、UDP-アピオースを安定化させる化合物を見つけました。研究室を立ち上げたばかりの頃で、この化合物を見つけた報告を受けた時は、「立命館の学生、やるなあ!」と感心させられました。松田さんは、NMRや質量分析を駆使して、UDP-アピオースを実際に単離できたことを証明しました。藤森さんは、UDP-アピオースの安定性の定量データ(とてもたいへん)を求めたり、アピオース転移酵素の活性を鮮やかに示したりしました。3人のがんばりが形になり、嬉しく思っています。

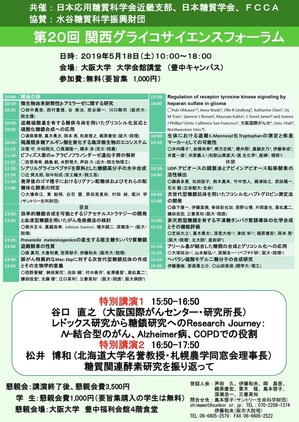

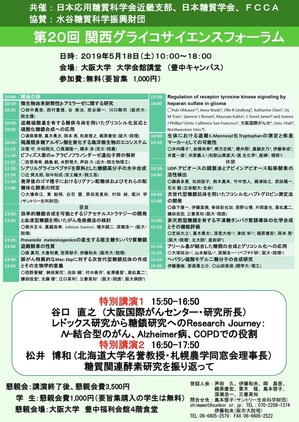

この成果は2019年5月18日に阪大で行われた第20回関西グライコサイエンスフォーラムで発表できました。掲載されたCarbohydrate Research誌は1965年創刊の糖質化学の伝統ある専門誌です。さあ、次はアピオース転移酵素を同定して、アピインの機能やペクチンの合成の秘密を解き明かしていきたいと思います。

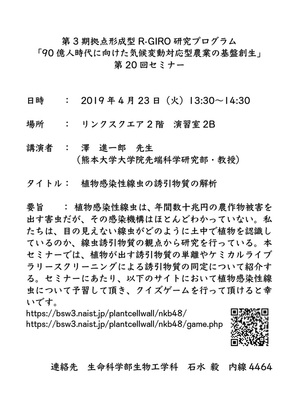

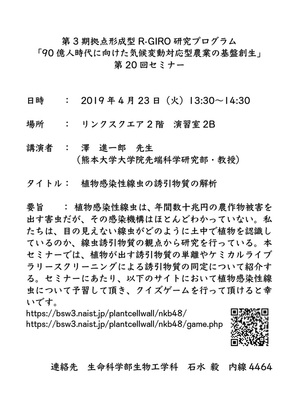

|立命館でのセミナー

4月23日に熊本大学の澤進一郎先生にセミナーを担当していただきました。澤先生とは何かと接点があり、今回の関西出張の折に、立命館に寄っていただきました。

花や芽の分化を制御する植物ホルモンCLEペプチドを発見されたことで有名な先生ですが、CLEペプチドが関連するかもということで、植物と線虫の相互作用を研究されています。連作障害の一つの原因の植物の線虫感染の防御方法の開発に結びつくだけでなく、多細胞生物同士のコミュニケーションを解き明かす基礎研究ともなる大事な研究です。

さまざまな植物種を試す中で、種子ムシレージに線虫誘引活性があることを見出し、さらにその中の誘引物質を同定するところまで至っておられました。ポリアミンや多糖(オリゴ糖)がその誘引物質だとか。その多糖もグルコマンナンやペクチンラムノガラクツロナンIという我々の馴染みあるものであるとか。こういう研究は厄介な構造未知な糖鎖の構造研究が含まれていますが、そういう実験も進められ、成果を出し続けられています。これらの誘引物質のレセプター探しなどの未知な課題が控え、作物生産への応用まで広がりのある楽しみな分野です。

一般の人も興味を持てる研究課題の提示から個別実験に至るまでのわかりやすい説明は、勉強になるところでした。こういう成果を地道に残されてきているのは、澤さんの頭の良さと人柄に寄るところが大きいとも思いました。本質を見逃さないところ、うまく人付き合いができて共同研究をスムースに進めれる力量が突出してると思いました。諸々な相談もできたのも収穫でした。澤先生、ありがとうございました!

諸々の相談のことで頭が占められていて、写真を撮るのを忘れてしまいました......。(石水しるす)

|研究室

2018年度も石水研の1,2,3期生のがんばりにを元に良い論文を出すことができました。これで石水研開設時の「植物N型糖鎖の分解経路の解明」「植物細胞壁ペクチンの生合成に関わる糖転移酵素遺伝子の同定」という2つの目標を達成できました。とても感慨深いです。これらの論文に名前が入っていてもいなくても、これらのプロジェクトに関わった人たちは、石水研在籍時には本当によく実験しました。がんばった時期と論文が出る時期のズレがあるので、がんばっている時に「毎日何してんだろ?」とふと疑問に思ってしまうことがあります。近い未来の良い姿を想像・妄想することはそのストレス軽減につながります。新たな目標を持って、いつも数年後の良い形を妄想しながら前向いて行きたいものです。次の目標が達成できるように普段の地道ながんばりを続けていきましょう。

1期生の石水研配属直後。実験に集中。(2013年4月15日)

1期生の石水研配属直後。実験に集中。(2013年4月15日)

M2(石水研4期生)3人、B4(石水研6期生)5人がそれぞれの就職先に巣立ちます。就職先の目標を理解して、協調的になって、個人の能力を発揮しながら、組織としての成果を地道に着実に出していって欲しいです。まずは就職先の考え、上司の意見を受け入れてください。自分の考えと違うからという理由で受け入れないのは損です。自分の考えと違う人との出会いは、自分の考えの幅を広げるチャンス、と受け取れます。成果を出す前に自分の主義主張を通すことは衝突しか生みません。自分と馬が合わない人ほど自分にないものを持っています。立命館大学での学び、経験が生かされますように。それぞれの就職先での活躍を切に願っています。

2019年度が始まります。竹中さんが助教に就き、体制が新たになります。石水研に来て良かったと思える1年にしていきましょう。前向いて笑顔で行こ。石水より。

2019年度が始まります。竹中さんが助教に就き、体制が新たになります。石水研に来て良かったと思える1年にしていきましょう。前向いて笑顔で行こ。石水より。

2月19・20日に生物工学科の修士論文公聴会がありました。

19日に石水研M2の3人が発表しました!!!!

教授陣からの質疑応答は難しい質問もあり、困惑することもありましたが3年間の集大成を見せられたのかな?と思います。

公聴会が無事?終わり、M2 3人で記念写真を撮りました!

間違えました。笑

間違えました。笑

こっちです。笑

公聴会後に打ち上げで焼肉を食べに行った時の写真です!

二次会には

極楽湯に行きました!!!!!!

抹茶モンブランは美味

最後になりますが、研究を進めるにあたって助言をくださった石水先生、梶浦先生、竹中さん、先輩同輩後輩にこの場を借りて感謝申し上げます。笑

3年間ありがとうございました!

焼酎は蒸留水

2018年度 石水研M2より

この日はあいにくの雨でしたが、続いて万博公園に向かいました。

この日はあいにくの雨でしたが、続いて万博公園に向かいました。 先生、先輩方、B4の同期と楽しい1日を過ごすことができました!

先生、先輩方、B4の同期と楽しい1日を過ごすことができました!