石水研通信

|研究室

2月の卒研発表会、修士論文公聴会に向けて、今年も年末報告会を行いました。12月26、27日。3年生も迎えて。今年は例年に比べて、データが出ずに苦しんでいる人が多めでしたけど、多くの課題が明確になって、一歩前進できた報告会になったと思います。抜群の成果を出している人もいました。全員、良い成長の機会にして欲しく思います。

27日夜は南草津駅近辺で忘年会。みんな仲良くしているのが、うれしい。3年生は、訳わからず報告会を聞いていた感じでしたが、みんなに溶け込めていて、ホッとしました。今年も良い人たちが石水研に来てくれました。メンバーには恵まれる石水研。成果を上げていきますよ。

皆さま、良いお年をお迎えください。

|学会・シンポジウム

12月13日、生物資源研究センター「若手エンカレッジセミナー」の中で、大学院生時代の同門、筑波大学の白木賢太郎先生に「相分離生物学」と題したセミナーを担当していただきました。タンパク質の天然変性領域のような構造を明確に持たない部分は、実は細胞内で特定のタンパク質を集合させて、液-液相分離したタンパク質の液滴(ドロプレット)を形成して、それが機能的に働いているといいます。10の酵素による解糖系、遺伝子の発現とシグナル伝達、ノンコーディングRNAのはたらき、Rubiscoを例とする細胞内での酵素反応場の構築、タンパク質凝集の積極的役割、アクティブマター、いろんな生命現象が説明できてしまう可能性を秘めていて、世界で注目されている「相分離生物学」を学部生程度の知識で理解できるようにわかりやすく説明してもらいました。ウチの研究室で進めている植物細胞壁ペクチンの生合成は30くらいの酵素が一気に関わらないといけない生命現象ですが、この過程にもタンパク質ドロプレットが関わっているような直感があります。

この類の立命館でのセミナーとしては最大級の聴衆(84人の出席者)で、質問も多くありました。恒例のセミナー後の懇親会では、昔とあまり変わらないアホっぽいお話がいろいろできて、それは楽しい時間でした。

白木さんの名著、2019年度の生命科学分野のベストセラー「相分離生物学」を引っさげての、ワクワク感満載のお話でした。石水はこの教科書の読後のワクワク感が抑えられず、書評させてもらいました。未読の方はぜひ手にとって読んでみてください。間違いなくおもしろいです。ある学生は、セミナー後、生協で即買いしていました。

白木さん、セミナーのお世話してくれた太田さんはじめリサーチオフィスの皆様方、関係者のみなさま、お世話になり、ありがとうございました!

|高校・中学校・小学校

12月10日、石水の母校、三国丘高校で「三丘セミナー」を担当しました。30年以上の先輩として。「暮らしに関わる植物科学」と題して講演しました。石水研でのペクチン研究の成果の話、この研究がどんな役に立つのかという話、それだけではなくて、自分の高校時代の話、高校時代から今に至るまでどんな進路を歩んできたか、そんな話を提供しました。感想文を読んでいると、伝えたかったことが届いていて、講演した甲斐がありました。

先生方とお話ししていると、生徒の自主性を重んじる文化が昔と変わっていないようで、SSHの研究課題は他の学校とは違って、先生がテーマを提案しない態度を貫くとか。自主性を重んじるのは、先生方の気遣いあってのこと。自主性を重んじるって、言葉を変えると、放任主義。先生方は何もしない、というふうに在学時は見えたりしましたが、生徒から発することを待つ忍耐力や信頼感がないとなかなかできないことです。先生方の努力は相当なものとお見受けしました。

そんな三丘生、自分で考えるクセが幾分付いているようで、セミナー後に、鋭い質問が多かったのがうれしいことでした。かわいい質問、まっすぐな質問も、質問がたくさん出たのがうれしいことでした。終了後の30分もの個人質問もうれしかった。愛すべき三国丘。がんばれ三丘生!

お世話してくださいました駒井先生、久山先生、山本先生、高﨑教頭先生、丸山先輩、どうもありがとうございました!

|研究成果・出版物

立命館大学の研究・教育紹介サイト「shiRUto」で石水研の研究が取り上げられています。「農業は100年後にも可能だろうか?気候変動の可能性に植物研究で挑む」。古気候学の中川先生の記事と共に。石水研で行なっている研究がどのように気候変動問題につながるか、書いてくれています。どうぞご覧ください。

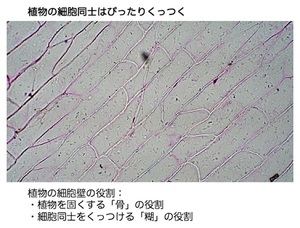

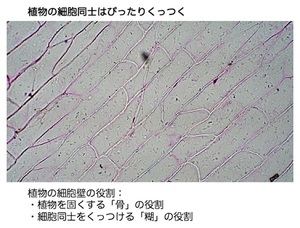

11月9日~11月11日、第13回細胞壁研究者ネットワーク定例会に参加しました。

細胞壁に関する研究をしている学生や先生方が集まり、

研究成果の報告と情報共有を行いました!

他大学の方との交流を通して、かなり刺激を受けました。

知識量や研究に対する姿勢など、圧倒される点がたくさんありました。

いろいろアドバイスもいただきました。ありがとうございました!

自分の今後の研究について考えるきっかけとなりました。

このことを活かしてこれからも頑張りたいです!

また、これに続いて開催された「新学術領域研究 植物構造オプト 若手の会」にも参加しました。

ここでは分子生物学や生化学だけではなく

建築学の領域や力学的な視点から見た植物構造に関する研究についての

お話を聞くことができました。

夜はみんなで卓球のワールドカップを観戦しました。

最後は負けてしまいましたが、日本の強さに感動しました!

次はオリンピックかな。楽しみです(^^)

B4 織田